2025年1月~3月に読んだ本。

あと2冊。

過去の記録はこちら↓。

概要

「体調が悪いけど病気と診断されないような状態は自分で処置しよう。それに必要となってくるのが休養学という考え方ですよ」として、休養について書かれている本。

日本人の多くの人が考えている休養は、睡眠や娯楽等の「守りの休養」で、これらは受動的であり、現代人の疲労回復手段としては不充分。

何が足りないかというと「攻めの休養」で、これは運動や人との交流、創作等の能動的な休養とのこと。「楽しめる軽い負荷」とも言える。

守りの休養に攻めの休養を加えることで、筋トレ後に超回復で筋肉がより大きくなるみたいに、疲れが取れた上に最大体力(精神力)が上がるよ、ということが書かれてる(とボクは理解した)。

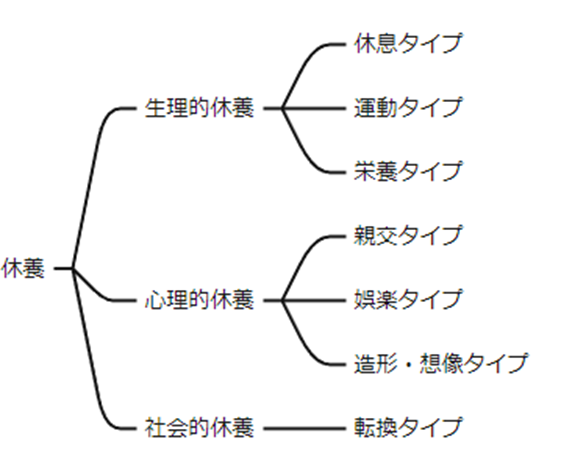

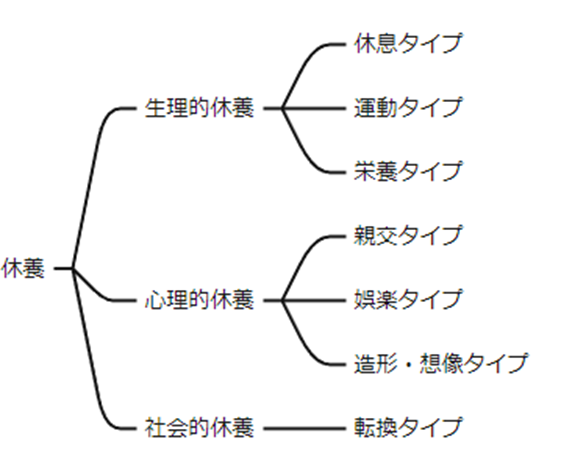

ちなみに休養学が定義している7つの休養モデルというのがあって、それは以下の通り↓。

これらを意識的に組み合わせることで疲労回復効果が2倍3倍にもなる、とのこと。

間違った休養の認識って、RPGの影響が少なからずあるのでは?

本書に書かれていたことで印象的だったのが、前述の通り日本人の多くは休養が下手だということ。

特に記憶に残った具体例としては、

- 「寝ること=休養」という認識が広まっており、これは不充分な理解である

- エナジードリンクは疲労を誤魔化すだけであり、休養にはならない

といった間違った理解について。

これらは言われてみればその通りなんだけど、ボクも漠然と「寝る=休養」だと思っていたし、エナジードリンクで疲労が回復するとも思っていた。

正確には「言葉で考えず、雰囲気で感じ取っていただけ」って言った方が近いかも

なんでこういった間違った認識を自然と受け入れてたんだろう?と考えたんだけど、それに対するボクの回答が、

ドラクエが原因なのでは?

というもの。

以下、そう考える根拠。

刷り込み①:宿屋に泊まれば全回復!

ドラクエに限った話じゃないんだけど、(日本の?)RPGはだいたい宿屋に泊まれば体力も魔力も全快するし、状態異常もだいたい治る。

子どものころにその手のゲームをやっていたら、「寝れば全快」という事実と異なる認識が刷り込まれてしまっても不思議ではない。

ボクはそれがドラクエだった

タチの悪い?ことに、実際に高校生くらいまでは「寝れば全快」していたことが、この誤認識に拍車をかけているんだと思う。

少なくともボクはそう思っていた。

でも現実の疲労は本書に書かれているようにもっと複雑で、睡眠だけじゃ回復しない(ことが多い)。

むしろずっと寝てると逆に頭痛がしてしんどくなったりする

(主に仕事の)疲れをとるには7つの休養タイプを組み合わせろ、と書かれていたように、気晴らしが必要だったり、人と会ったり、軽い運動をしたりといった心身のコンディションを整えるようなことが必要になる。

にもかかわらず多くの日本人はとりあえず寝ることしか思いつかないから、週末で回復しきらないまま翌週を迎え、時間経過とともにどんどん体力精神力が削られていき、いずれ身体か精神を壊すということなのでは?

心当たりがありすぎる

こうやって考えると、結構RPGって罪深かったりしない?

刷り込み②:ポーション飲んで回復!

もう一点、RPGが植え付けた(とボクが思う)誤認識は、「ポーションを飲めば回復する」ってやつ。

実際は回復効果ではなく「一時的に疲れを感じなくさせる」が近く、裏で疲労がたまっていくので、どちらかと言えばデバフ込みのバフ効果。ドラクエの「すてみ」的なやつ

なんだけど、これもRPGのイメージが強く、人によっては回復ではないことを認識しつつ、回復薬っぽく飲んでいる。

これについてはそのままズバリな話があって、在職時代、定時後の休憩に毎日モンエナを買って飲んでいる先輩がいたんだけど、曰く「(ドラゴンボールの)仙豆だと思ってニンニクやアーモンドを食べても何の効果も感じないけど、(FFの)ハイポーションだと思ってエナジードリンクを飲むとちゃんと効果を感じるから止められない」とのこと。

これめっちゃわかる(笑)

現実で似たようなことをしてフィクションと似たような効果がでるなら、それがフィクションだと知りながらもそれをやり続ける、みたいな。

言ってしまえばごっこ遊びの範疇なんだけど、かめはめ波の素振りをするよりも仙豆だと思ってニンニクを食べる方が、仙豆だと思ってニンニクを食べるよりもポーションだと思ってエナジードリンクを飲む方が、フィードバックの解像度が高いからハマりやすいよね。

話が逸れるけど、コスプレするのもこれと似たようなものなんじゃないかな?

この場合、フィードバックは「魔法っぽい何かが使える」とかではなく「観客の反応(稼げるお金)」ってことになるけど

こうやって考えると、やっぱりRPGって罪深かったりしない?

いや、この場合罪深いのは誤解に加担しているエナジードリンクのCMの方かも。

ソロキャンブームは無意識に「睡眠≠休養」が顕在化した結果?

「RPGが間違った休息の概念を広めた」とこじつけられる一方で、逆に「正しい休息の概念を広めた」とこじつけられる動きもある。

それがソロキャンブーム。

ソロキャンプは単に「一人で寝に行く」わけではなく、焚き火を眺めたり、コーヒーを淹れたり、あえて不便な環境で過ごすことで、普段の生活から意識的に距離を取るということ(だと思っている)。

つまり、「休養=睡眠」ではなく「休養=何かをする」という、まさに本書で書かれていた能動的な「攻めの休養」と言える。

休養の7つのタイプで言うと、休息、娯楽、転換に該当する(人によっては運動、創作も)

コレが流行ったということは、「睡眠≠休養」という認識が無意識に広がっているということで、日本人の休養に対する認識はゆっくりではあるけど着実に良い方向に進んでいるんじゃないかな?

ブームの要因にはアニメやコロナによる追い風もあったのかもしれないけど、それらは棚上げ。

ゲームの演出にもキャンプが増えてきているような?

ついでに言えば、最近のゲーム内演出でキャンプ的な要素が増えてきてない?

って言っても思い浮かぶのはFF15とかゼルダのブレワイとかティアキンとかくらいなんだけど。

あとはどうぶつの森にもキャンプ要素を(ボクは)感じる。

こういうのも「休養≠睡眠」の概念が広がってきていることを示唆していたり?

なんてね。

毎日が休養日だからこそ、メリハリが大事な気がするけど、、、

話変わって自分語り。

本書は「就労者の8割は疲れていますよ」という導入から始まっているので、非就労者のボクは半ば他人事として読んでいたんだけど、考えてみるとボクは毎日が休養日みたいなものだからこそ、メリハリのある休養が大事なのでは?と考えを改めた。

ってことで、本書の内容を自分に適用させてみようと思う。

現状把握:ボクの生活は7つの休養タイプのどれに該当?

ボクの現状を上述の7つの休養タイプごとに考えてみると、こんな感じ↓。

- 休息:最低7時間睡眠はバッチリ確保。眠いのに無理やり起きるなんてことは滅多にない。

- 運動:散歩と筋トレくらい。これはやや不足気味かも。

- 栄養:お菓子を除けば、健康リスクが低いとされるものをバランスよく食べてると思う。

- 親交:かなり不足している。動物とのふれあいでもいいらしいので、猫カフェでも行くか?(笑)

- 娯楽:毎日娯楽をして過ごしているので問題なし。強いていれば浅く広いので、一部を深く追求するっていう改善?余地はある。

- 造形・創造:空想も含まれるらしいので、ブログ書きがコレにあたるってことにしたい。

- 転換:環境変化のこと。ボクは旅行以外大抵「いつもの場所」で完結しているので、コレも改善余地あり。

以上から、足りてないのが運動、親交、転換、(深い娯楽)で、これらはいずれも現代人の休養に欠けている「攻めの休養」ということがわかる。

×攻めの休養が足りない 〇攻めの休養が不要で済む選択をした

ただ、ボクは基本日々をダラダラと「守りの休養」で過ごしているんだけど、そのために退職したまであるので、この現状には満足している。

ということは、ボクは「攻めの休養を取り入れることで、働きつつ疲労を完全回復できるようにする」のではなく、「攻めの休養をとらなくても疲労を完全回復できる生活をするために仕事を辞めた」という選択をしたと言えるのでは?

だとすれば、休養という観点で考えると、現状の生活にあえて「攻めの休養」という軽い負荷を課す必要なんてあるか?(いやない)

ってことで、今に満足してるんだから、無理に変えなくていいじゃん!という方針で行こう。

人間は本能的に変化=未知=危険として避ける生物だからね、しょうがないね

こうやって本に書いてあることを素直に受け入れられないのが、ボクが本(=歴史)から学べない愚者たる所以。

コイツどうしようもないな(笑)

まとめ

- 「休養学 あなたを疲れから救う」を読んだ

- 日本人は休養が下手で、平日の疲労を週末に回復しきれていない

- それは受動的な「守りの休養」ばかりで、能動的な「攻めの休養」が足りないから

- 両者を上手く組み合わせることで全回復どころか、筋肉の超回復のように上限を増やせる

- ボクは日本人の休養下手は初期RPGの低解像度なリアル再現が一因だと思う(宿で全快、薬で回復)

- 一方で、最近は「休養≠睡眠」という概念が広まりつつある気がしている(ソロキャンブーム等)

- ボク自身は現状「攻めの休養」をしなくても疲労がたまらないので、現状のままでいいや

結論は「現所のままでいいや」なんだけど、本書を読んで

- 「攻めの休養」という概念を知ることができたし

- 自分に不足している休養のタイプ(運動、親交、転換、深い娯楽)を把握できたので、

今後何かあったときの対処法の引き出しを作ることができて良かった。

以上、

それでは~

コメント